La Fièvre Aphteuse (FA) est une maladie animale virale classée en catégorie A selon la Loi de Santé Animale (LSA) européenne. Étant une des affections animales les plus contagieuses, elle peut entraîner des pertes considérables. Sa déclaration est obligatoire, et les mesures de gestion sont définies dans un plan d’intervention d’urgence (PISU). À titre d’exemple, le coût de la fièvre aphteuse en Grande-Bretagne en 2001 a été estimé à 11,9 milliards d’euros. Pour tout savoir sur la Fièvre Aphteuse, Alain Cantaloube, secrétaire général de la FESASS a accepté de répondre à nos questions.

Pourquoi la FA est-elle classée en catégorie A dans la LSA ?

La fièvre aphteuse (FA) est classée en catégorie A dans la législation européenne sur la santé animale (LSA : Règlement (UE) du Parlement et du Conseil 2016/429 relatif aux maladies animales transmissibles) en raison de sa grande dangerosité et de sa capacité de propagation rapide parmi les mammifères de l’ordre des artiodactyles (bovins, ovins, porcins, etc.). Il s’agit d’une maladie virale extrêmement contagieuse, qui peut avoir des conséquences économiques et sanitaires majeures : baisse de la productivité des élevages, perturbation des échanges commerciaux intra-européens et exportations vers les pays tiers. C’est précisément pour ces raisons que la Fièvre Aphteuse figure parmi les maladies dites de catégorie A : celles dont l’apparition nécessite une intervention immédiate des autorités, avec mise en place de zones de protection et de surveillance strictes, comme cela a été le cas en mars 2025 en Hongrie et en Slovaquie. Cette classification impose aux États membres de détecter, notifier, éradiquer et prévenir la maladie dans les plus brefs délais pour stopper sa diffusion et protéger la santé animale au sein de l’Union européenne. Les dispositions de l’Union européenne reprennent les prescriptions de l’OMSA (Organisation Mondiale de la Santé Animale) édictées dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres et qui s’imposent à l’ensemble des pays membres de cette Institution internationale.

Quels sont les moyens à notre disposition pour se prémunir de la FA ?

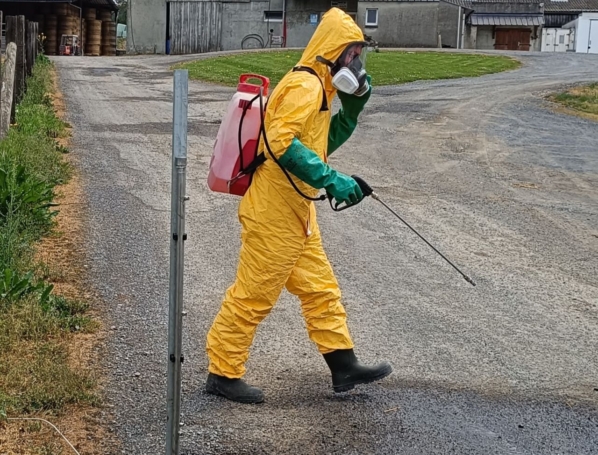

La prévention repose d’abord sur une surveillance rigoureuse, à la fois clinique et épidémiologique. Le respect des mesures de biosécurité dans les élevages est essentiel : contrôle des mouvements d’animaux, désinfection, gestion des visiteurs. La formation des éleveurs et des intervenants à la détection précoce est aussi primordiale. Enfin, les plans de préparation à la gestion de crise, comme les exercices de simulation, permettent d’anticiper et de réagir efficacement en cas d’alerte. En revanche, la vaccination préventive est interdite depuis 1991 dans toute l’Union car elle empêcherait la reconnaissance du statut indemne de FA, statut vital pour garantir nos exportations.

Quels sont les outils pour lutter contre cette maladie ?

La lutte contre la fièvre aphteuse s’appuie sur une réaction rapide et coordonnée : isolement et élimination des animaux des foyers mise en place de zones réglementées (protection et surveillance) et dépeuplement si nécessaire. Les outils réglementaires européens (LSA, règlements délégués) encadrent ces actions. En complément, les réseaux d’alerte, les protocoles d’intervention et la mobilisation des GDS, vétérinaires, services de l’État et autres acteurs sont clés pour contenir et éradiquer la maladie efficacement et dans des délais aussi courts que possible.

Est-ce que les GDS sont prêts à faire face à la fièvre aphteuse ?

Absolument, les GDS sont pleinement mobilisables pour faire face à une éventuelle introduction de la fièvre aphteuse. Un exemple concret en témoigne : le 24 avril dernier, le GDS du Calvados a participé un exercice de simulation grandeur nature réunissant l’ensemble des acteurs concernés : services de l’État, vétérinaires, Farago Manche-Calvados, pompiers, gendarmerie, mairie, abattoir, et la FESASS en tant qu’observateur. L’objectif était clair : tester la réactivité du département en cas de détection de la maladie. Cette journée a permis d’identifier les forces et les quelques points à améliorer, de définir des actions correctives, d’entretenir un haut niveau de réactivité des acteurs, et d’anticiper les besoins logistiques et humains. Le résultat est sans appel : le territoire s’est montré mobilisé, impliqué et réactif. Cette mobilisation illustre la pertinence et la solidité des piliers des Groupements de Défense Sanitaire — surveillance, prévention, et lutte — en situation de crise sanitaire.